J’ai eu le plaisir d’interviewer Vincent Michael Vallet, 2e dan d’Aikido Iwama, mais également enseignant à Heiwa Dojo, à Saint-Aubin Du Cormier, près de Rennes. Vincent pratique l’Aikido depuis 8 ans et a été uchi-deshi auprès de Hitohira Saito et Yasuhiro Saito. Aujourd’hui, il a pour objectif de continuer à parfaire sa technique, pratiquer pour le plaisir de pratiquer mais également d’enrichir sa réflexion personnelle sur l’Aikido.

J’ai rencontré Vincent il y a quelques mois lorsque j’habitais à Rennes. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur nos pratiques respectives (reishiki, passage de grade etc) de l’Aikido et Vincent m’a également raconté son parcours et partagé sa vision de l’Aikido que j’ai trouvé inspirants. Voici donc une interview d’un millennials d’une autre école ! Bonne lecture.

Peux-tu te présenter ?

Comment en es-tu venu à ouvrir un Dojo ?

En septembre 2024, j’ai ouvert un dojo à Saint-Aubin du Cormier, au nord de Rennes. Les raisons sont essentiellement conjoncturelles : j’y ai déménagé en juillet et, à cette occasion, j’ai contacté la mairie pour savoir s’il y avait un créneau disponible dans le dojo municipal afin de proposer un cours hebdomadaire. Il ne s’agit pas véritablement d’un dojo autonome, mais plutôt d’un projet plus large porté par l’association Dokan. Le dojo Heiwa fait ainsi partie d’un réseau de dojos (Rennes, Chartres de Bretagne, Bruz, Pléchâtel) où plusieurs élèves d’Olivier Erberhart enseignent sous sa supervision. Pour l’iwama shinshin aikishurikai, le véritable niveau d’instructeur reste le sandan.

Toutefois, j’ai souhaité prendre en charge l’image du dojo Heiwa et sa communication en créant un compte Instagram dédié, car je considère cet espace comme un lieu de recherche, de réflexion et d’échange.

“Un dojo n’est pas seulement un lieu d’entraînement : c’est aussi un espace de transmission, tant sur le plan pratique qu’intellectuel.”

Pour l’instant, le dojo Heiwa est de petite taille, avec moins d’une dizaine de pratiquants. Toutefois, chaque mois, de nouvelles personnes viennent découvrir l’aïkido, et je suppose que c’est ainsi que les choses prennent de l’ampleur. Nous verrons par la suite comment cela évolue mais il faut s’accrocher et y croire quand peu de pratiquant.e.s viennent s’entrainer.

Peux-tu nous parler de ton expérience de stage en immersion à Iwama Ryu ?

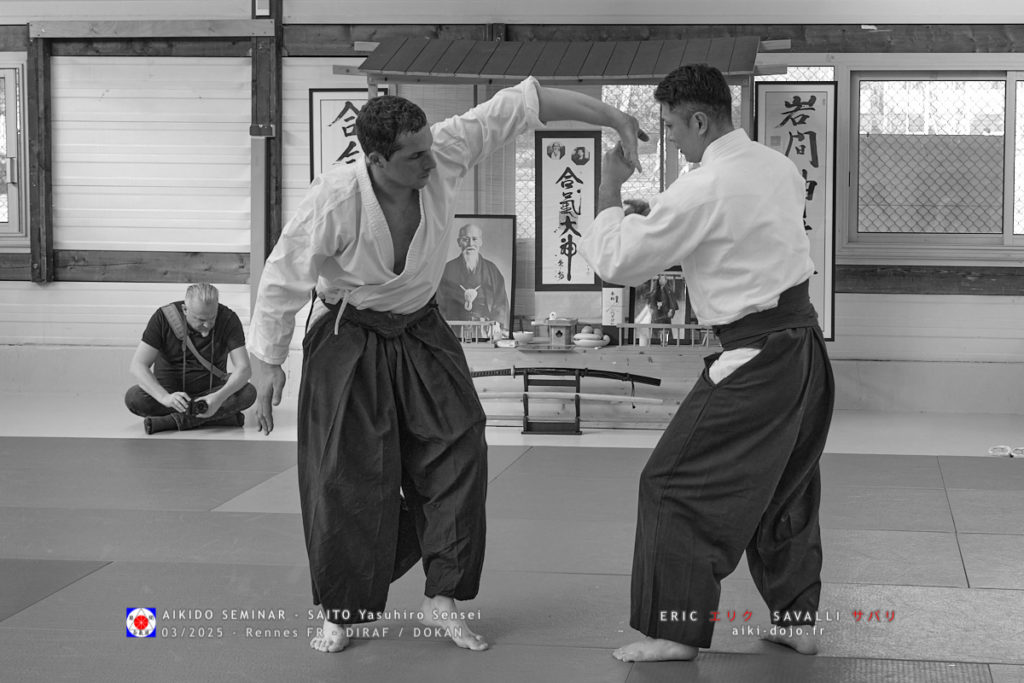

Mon premier séjour à Iwama en juillet 2023 a été une expérience marquante. L’entraînement y est intense, ancré dans une tradition rigoureuse. Chaque journée est dédiée à la pratique de l’aïkido. Nous commençons par un keiko à 6h, suivi d’un keiko libre en début d’après-midi, puis d’un autre keiko le soir. La famille Saito met un accent particulier sur l’aïkido originel, tel qu’enseigné par O-Sensei, et la pratique y est stricte et minutieuse. L’étude des armes, omniprésente pour l’iwama-ryu est quotidienne et se fait principalement lors du keiko du matin. Les différents suburi, kumijo et kumitachi, ayant été codifiés par Morihiro Saito, occupent fatalement une place centrale dans notre école.

Au dojo, nous vivons en communauté, entre uchi-deshi, partageant les tâches ménagères, la cuisine et la promenade des chiens. Les repas sont collectifs, et il arrive qu’au cours de la journée, nous aidions Sensei dans les travaux agricoles. Le seul jour de repos est le lundi.

Dit comme cela, ça peut être difficile parfois, mais nous savons pourquoi nous sommes là. Nous y venons pour pratiquer l’aïkido et corriger nos erreurs. C’est précisément ce que nous y trouvons. J’ajouterai que l’entraînement en plein été, dans un dojo non climatisé, pousse encore plus loin nos limites…

Dans nos conversations, tu disais écrire régulièrement sur l’Aïkido pour poser et proposer une réflexion. Quelle est ta vision de l’Aïkido ?

Je ne surprendrai personne en affirmant que l’aïkido est bien plus qu’un art martial, c’est une véritable discipline de vie. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre des techniques d’auto-défense, mais de développer une compréhension du corps et, par extension, du monde qui nous entoure. Plus j’étudie la pratique et explore la philosophie qui la sous-tend, plus je constate que l’aïkido propose une voie émancipatrice face à un monde de plus en plus difficile à comprendre.

J’écris sur l’aïkido pour clarifier mes réflexions et les approfondir. L’aïkido a aussi une histoire en France, avec tout ce que cela implique : nos fédérations, les divers courants, les querelles internes. Pour l’instant, cela m’intéresse peu. Ce qui me préoccupe davantage, c’est la place qu’il occupe dans notre monde moderne, son état actuel en quelque sorte et les dynamiques qu’il peut/pourrait susciter.

Je me demande souvent ce qu’il restera de l’aïkido en France dans 30 ans.

Il faut préserver l’exigence des formes pour qu’elles conservent leur efficacité martiale.

Cette sincérité dans l’échange est ce qui permet à la pratique de rester vivante, efficace et signifiante.

Je constate aussi que l’aïkido est une discipline étrange, parfois peuplée de “gardiens du temple autoproclamés,

Te verrais-tu professionnel de l’aïkido un jour ?

Tout dépend de ce que cela signifie. J’ai la chance de pratiquer un métier qui est une véritable passion. Je suis enseignant, artiste et commissaire d’exposition, et dans mon travail quotidien, je suis très heureux et épanoui. Cependant, à chaque fois que je rentre d’un keiko, je me dis que je pourrais me consacrer l’aïkido toute la journée. C’est donc une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Mais il y a aussi le statue d’enseignant que je remets en question. Comme je te l’ai dit, je ne me sens pas encore pleinement légitime à ce niveau-là et je trouve que l’enseignement est une posture assez solitaire, par définition éloignée du groupe, et moi, ce que je veux, c’est pratiquer, pratiquer, pratiquer.

Pour autant et d’une certaine manière (toute proportion gardée), je vis déjà une forme de professionnalisation en enseignant régulièrement et en consacrant une grande partie de mon temps libre à l’aïkido. Mais, faire de l’aïkido une unique activité est un véritable défi pour qui en rêve, notamment sur le plan économique. Cela dit, si l’opportunité se présente un jour de développer un projet viable autour de l’aïkido — que ce soit par l’enseignement, l’écriture ou l’organisation de stages — je pense bien sur qu’il serait dommage de ne pas saisir cette chance et de ne pas vivre cette nouvelle aventure mais laissons le temps au temps.

Nous arrivons à la fin de ton interview, et j’aimerais, à mon tour, te poser une dernière question et que tu aies le mot de la fin.

Cela fait un moment que nous échangeons, même si nous n’avons jamais eu l’occasion de pratiquer ensemble. J’admire ta démarche avec Aikido Millennials et j’aimerai savoir ce qui te pousse à faire cela ? Quel besoin ou quelle quête cela satisfait-il chez toi ?

Yéza : Merci Vincent ! Pour répondre simplement à ta question, je dirais que j’aime partager mes retours d’expériences de manière générale, et cela s’applique au cas de l’Aikido. Je m’inspire énormément de mon environnement pour développer ma créativité et écrire sur l’Aikido m’est apparu comme une évidence fin 2020, après 3 années de pratique. J’y ai aussi découvert un milieu parfois conservateur et j’ai essuyé beaucoup de critiques (et encore aujourd’hui malheureusement). J’aime l’Aikido et j’ai envie de mieux le faire connaitre car il est encore méconnu du grand public. Par ailleurs, j’ai trouvé pertinent de proposer un regard de Millennial (génération Y) sur la pratique d’un art martial. C’est comme cela qu’Aikido-Millennials est né !